观察班级:中二班

观察内容

幼儿接触不同质地土壤,感知自然材料特性,激发探究兴趣。此次幼儿偶然发现埋于红泥土中的石头,基于对未知事物的好奇,自发开启挖掘探索,为幼儿提供亲身体验问题解决、积累实践经验的契机 。

观察记录

第一次游戏:初探硬土挖石

户外自主游戏时段,晨晨、曦曦、璟璟等几个孩子在红泥土区域活动,偶然发现泥土里的石头,瞬间激起探索欲,几个人拿起小木棍挖起来。红泥土质地僵硬,一戳下去仅留浅痕,挖掘费劲。璟璟小脸憋红,使劲挥工具嘟囔:“土太硬,换大点的工具!” 曦曦停下看泥土,皱眉头感慨:“和沙水池土不同,这太硬挖不动”。晨晨攥紧工具仰脑袋鼓劲:“一起使劲,应该能挖出来!”孩子们调整姿势持续挖掘,从新奇兴奋,到遇困难小气馁,再互相打气振作,近一小时后游戏结束,石头仍嵌在土里。

游戏分享:头脑风暴寻方法

游戏后开展分享活动,教师展示挖石头照片,以“土这么硬,怎么挖出石头呢?”引导讨论。瑞瑞率先举手:“用挖土机!工地挖土机厉害,大铲子一挖就出来”。曦曦起身晃小手:“用水软化泥土,像下雨后土地变松软,就能挖”。璟璟歪脑袋:“用电钻钻,钻松石头周围好挖”。孩子们还补充叫大力士、用锤子等想法,经讨论决定次日先尝试用水软化法。

第二次游戏:水助挖掘再尝试

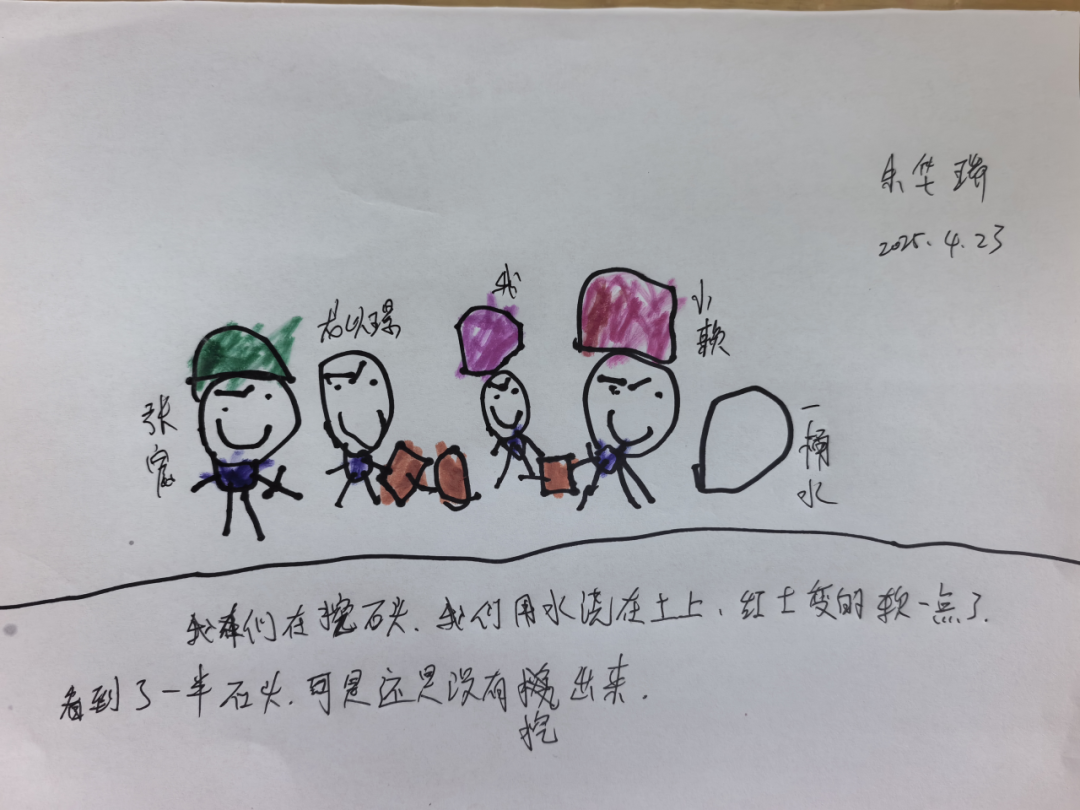

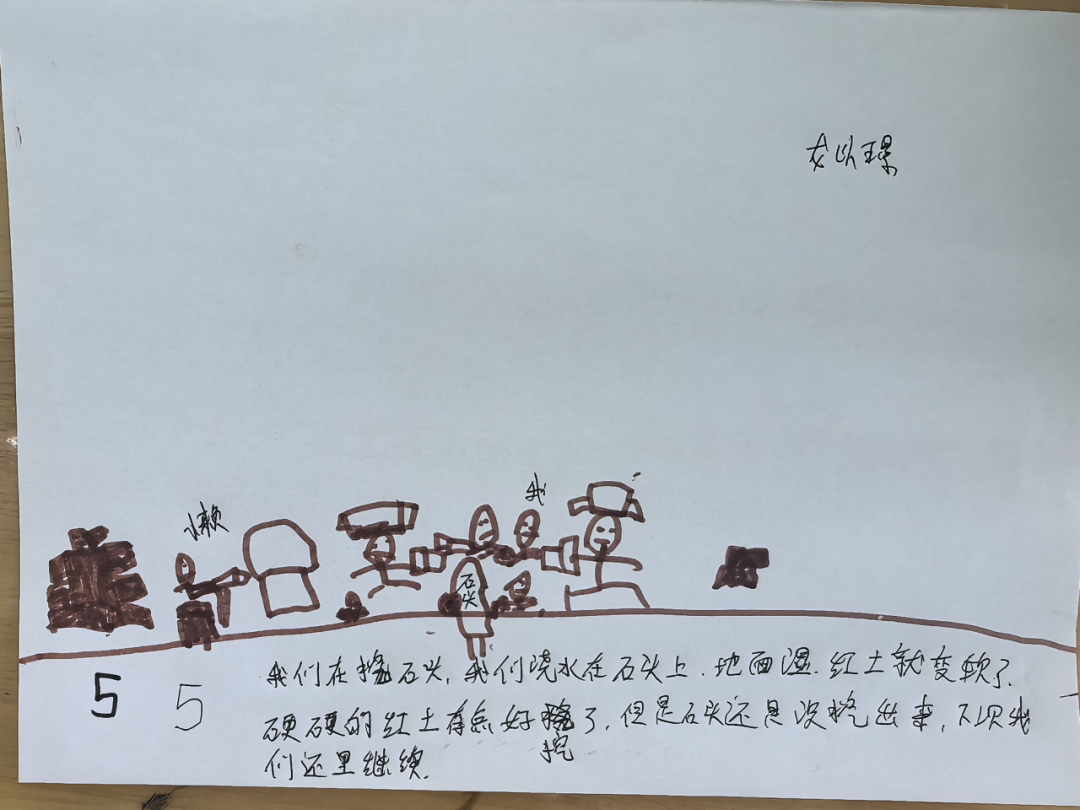

次日户外自主游戏,孩子们早早搬了一桶水,攥大木棍,兴高采烈冲向红泥土挑战。瑞瑞蹲地舀水浇石头处,泥土被打湿。曦曦紧盯泥土惊喜叫:“红土变软一点点!”大家兴奋更使劲挖掘。璟璟挖着挖着,突然拔高声音:“你们快看,石头好像出来一点点了!”小伙伴们立刻围拢,伸长脖子瞧,可泥土虽有软化,但石头埋得深,依旧难挖。即便坚持许久,石头依旧没能完全挖出,可孩子们脸上挂着笑,因为在过程中,他们发现水真能让泥土变软,看到石头露出小边,收获了新发现与探索的快乐 ,还约定下次带更多工具,继续和石头“较劲”。

表征

观察亮点

1. 探究精神:幼儿遇“硬土难挖石头”问题,未放弃,持续尝试挖掘,体现强烈好奇心与探究欲,如首次游戏近一小时坚持,二次游戏即便困难仍努力。

2. 语言与社交:游戏中交流频繁,分享环节积极表达想法,璟璟换工具、晨晨鼓劲,以及分享时各幼儿提出挖土机、水、电钻等策略,锻炼语言表达,促进同伴互动、思维碰撞。

3. 问题解决尝试:从首次凭经验换工具、互相鼓励,到分享后依据讨论尝试“水软化泥土”新方法,展现幼儿主动思考、尝试解决问题的能力,在实践中验证想法。

1.幼儿经验与认知:幼儿对不同土壤(红泥土与沙水池土 )特性有初步感知,能关联生活(挖土机、下雨后土地变化 )提出策略,说明其学习源于生活经验,但解决实际问题时,经验应用与方法有效性需进一步探索。

2.游戏中的学习:游戏为幼儿提供亲身体验科学探究(提出问题 - 尝试解决 - 验证调整 )的机会,在挖掘中感知力与反作用力、泥土特性变化,是直观的科学学习,同时促进坚持性、合作能力等非智力因素发展。

3.问题与挑战:石头未挖出,反映幼儿解决复杂问题时,对工具选择、方法组合及持续实践的深度不足,后续需支持幼儿拓展思路,如工具创新使用、多种方法协同等。

1.环境与材料支持:丰富挖掘工具种类,如提供不同尺寸铲子、小耙子,甚至模拟挖土机的玩具工具,补充辅助材料,如小水桶、小锤子等,拓宽幼儿解决问题的物质资源。

2.经验引导:开展“神奇的工具”“土壤的秘密”主题活动,通过视频、绘本、观察(如工地、花园土壤 ),丰富幼儿对工具功能、土壤特性的认知,提升经验储备,助力问题解决。

3.过程支持:游戏中教师适时观察,以开放式问题引导,如“还能怎么让泥土更松软”“工具怎么用更省力”,激发幼儿深入思考,分享环节鼓励幼儿复盘过程,反思方法成效,促进经验总结与迁移。

版权所有:Copyright 2020 © All Rights Reserved.

新创技术 琼ICP备19003989号 文昌市文汇幼儿园